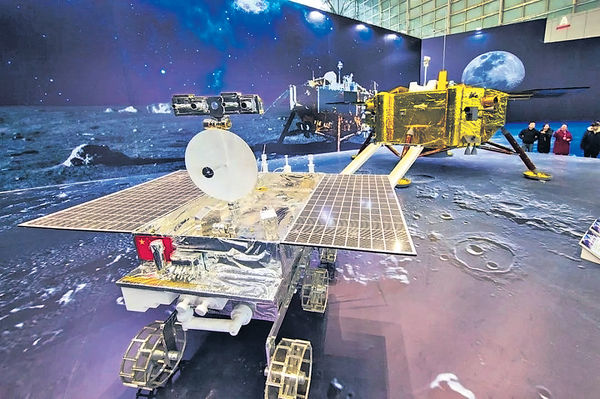

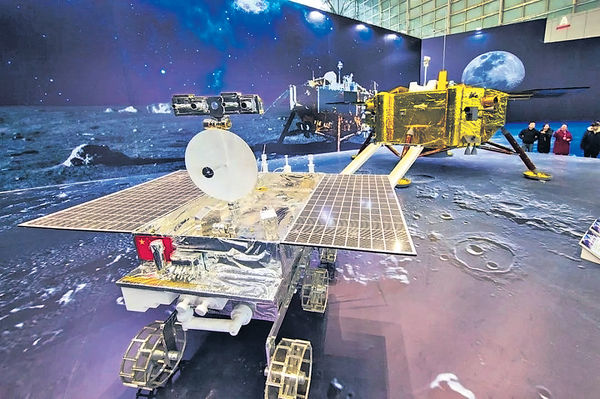

「嫦娥奔月嘛,所以月球車叫玉兔。」幾個小朋友站在「嫦娥四號」月球探測器和「玉兔二號」月球車前七嘴八舌討論,引起我的興趣。

自古以來人類對大自然的好奇和想像,激發人類的思考和創造力。因為歷史文化源遠流長,於是嫦娥、夸父、祝融等神話故事成為中國人生活的一部分;今天進入科技時代,這些文化淵源容易為人接受之餘,亦便於記憶和傳播。

中國探月工程以「嫦娥」命名,由「嫦娥奔月」到「嫦娥一號」,順理成章。嫦娥系列月球探測器搭載月球車,名為「玉兔號」,亦十分自然。這次「創科博覽」展出月球土壤,就是「嫦娥五號」成功取回1,700多克月球土壤的其中一部分。

跟太陽有關的上古神話人物,羲和與夸父,現已化身為兩顆太陽探測衛星︰「羲和號」及「夸父一號」。這兩顆太陽探測衛星,正以逐日精神追尋太陽的奧秘。

行星探測任務「天問系列」,源於屈原詩詞《天問》。《天問》是戰國時代詩人屈原的長詩,從天地離分、陰陽變化、日月星辰等自然現象,一直「問」到神話傳說,以至人物聖賢和治亂興衰等歷史故事,表現出作者對傳統觀念的懷疑,和探索真理的精神。

去年成功着陸火星的「天問一號」探測器,把中國第一輛火星車以古代火神「祝融」命名,又和「火星任務」十分脗合。「祝融號」壽命只有90日(火星日,即地球92日),但至今已超過一年,並累計行駛近2,000米,將繼續探索火星奧秘。

跨越時間長河,不懈追問宇宙。從「嫦娥」奔月到「羲和、夸父」探日,從「天問」問天到「祝融」探火星……現代科技和傳統文化融合,讓人不斷觸摸更高更遠的太空,也令中國航天事業充滿了中式的浪漫。

(按︰展覽由12月12日至12月22日在灣仔會展3F-G展廳舉行,免費入場。)

(本欄逢周三、五刊登)

撰文:

潘少權

喜旅遊 穿梭南北東西 愛讀書 探索中外古今

欄名: 天地#旅人

-

| 心臟驟停|打工仔悲歌 40歲男突心臟驟停嘔白泡 甦醒拒入院第一句:要趕上班 |

|

-

| 瀕臨生死|人死前會看到甚麼? 科學家揭「臨終前後900秒」大腦閃現人生跑馬燈 |

|

-

| 大S離世︱汪小菲張蘭惡意炒作大S遭封殺發怒「斷絕母子關係」 好友吳宗憲苦勸對話曝光 |

|

-

| 遺愛人間|收工途中遇車禍亡 韓放射師捐器官救6人 親姐痛泣:非常想念你 |

|

-

| 大S離世丨流年逢死神痛失前妻再斷絕母子關係 命理師:汪小菲「1時間點」會出事 |

|

-

| 鼻咽癌|前TVB男星患鼻咽癌治療4個月暴瘦26磅 曾因出軌家暴星途盡毀北上做清潔工 |

|

-

| 保單逆按自製長糧 | 充裕退休儲備 + 保障家人GET!(附個案說明) |

|

-

-

-

| 胸悶、頭脹、手腳麻痺?黃祥興不靠藥物 1個月拆走血管炸彈 重拾醒神健康 |

|

-

| 私密處痕癢、灼痛、異味來襲 Grace教路:每日1粒解決「私密」問題 |

|

-

-

| 唔止面黃 生痘痘 長期攰都可能肝損傷 黃祥興逆轉肝機能 慶幸及早護肝 |

|

-

#嫦娥奔月#夸父逐日#航天發展#趣味命名 - 晴報 - 生活副刊 - 專欄 - D221216

#嫦娥奔月#夸父逐日#航天發展#趣味命名 - 晴報 - 生活副刊 - 專欄

「嫦娥奔月嘛,所以月球車叫玉兔。」幾個小朋友站在「嫦娥四號」月球探測器和「玉兔二號」月球車前七嘴八舌討論,引起我的興趣。 自古以來人類對大自然的好奇和想像,激發人類的思考和創造力。因為歷史文化源遠流長

https%3A%2F%2Fskypost.hk%2Fcolumn%2Farticle%2F3422670%2F%23%E5%AB%A6%E5%A8%A5%E5%A5%94%E6%9C%88%23%E5%A4%B8%E7%88%B6%E9%80%90%E6%97%A5%23%E8%88%AA%E5%A4%A9%E7%99%BC%E5%B1%95%23%E8%B6%A3%E5%91%B3%E5%91%BD%E5%90%8D

https://skypost.hk/column/article/3422670/#嫦娥奔月#夸父逐日#航天發展#趣味命名

https://resource01-proxy.ulifestyle.com.hk/res/v3/image/content/3420000/3422670/20221216JFN005__20221216_L.jpg

https://resource01-proxy.ulifestyle.com.hk/res/v3/image/content/3420000/3422670/

生活副刊

專欄

007

3422670

503

503007035

生活副刊

com.hket.sp.model.v2.FormalTag@1deed121