海毛蟲去年盛夏入侵荃灣區多個泳灘,浸會大學有學者當時在本港泳灘收集海毛蟲樣本,發現有一新品種的海毛蟲,研究後命名為「雙斑海毛蟲」;學者相信,新品種海毛蟲身上的剛毛帶有神經毒素,倘被刺傷或致嘔心和頭暈,籲市民提防。

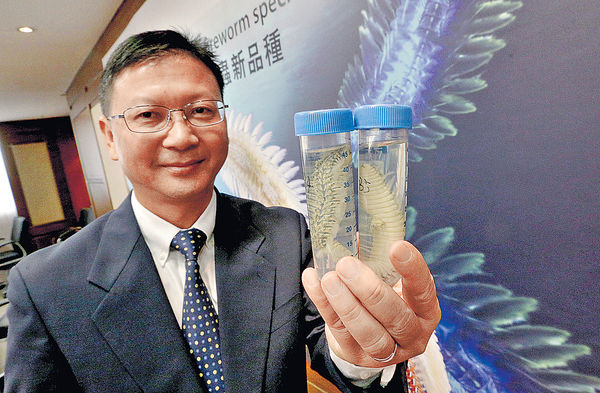

浸大理學院生物系副系主任邱建文教授與其團隊,在2018年6月爆發海毛蟲的荃灣兩個泳灘以及吐露港的淺海水域,收集海毛蟲樣本後再翻查文獻,並向倫敦自然歷史博物館借出海毛蟲的原始標本出作研究,證實樣本與早於1868年被發現的「梯斑海毛蟲」一致,兩者特徵亦脗合。該「梯斑海毛蟲」蟲身呈梭形,約33至39體節,每個體節上均有一個深色的Y形斑紋,長38至97毫米,闊8至20毫米。

另外,邱教授與團隊在2018年及2019年,同樣從西貢橋咀洲的珊瑚群落沙底收集到新品種的海毛蟲,其蟲身呈梭形,長28至39毫米,寬7至14毫米,約有30個體節,特徵是背部的中央位置長有獨特斑紋;邱教授稱,因該海毛蟲每個體節都有兩個黑點,以一點跟着一點的形式排列,故將其命名為「雙斑海毛蟲」。

淺海地域出沒 沙灘游泳注意

他續稱,海毛蟲的出沒地點為淺海地域,因牠們身上的剛毛帶有神經毒素,倘若被海毛蟲刺傷會引起腫脹和灼熱感,亦有機會引致嘔心和頭暈。因此市民如在海灘發現海毛蟲的蹤影,切勿觸碰海毛蟲,若不幸被海毛蟲刺傷後感到身體不適,應該盡快求醫。

邱教授表示,今次的發現將發表在國際學術期刊《Zoological Studies》,未來會繼續研究導致海毛蟲爆發的原因、海毛蟲爆發會否影響生態系統的平衡,以及海毛蟲身上的毒素等。

編輯:林子豐

美術:鄧建威

攝影:車耀開

-

-

港人對「肥胖」有認知誤差

肥胖症聯盟籲制定政策預防胖症 |

|

-

| 骨質密度響警號!補鈣無效點算好?中草本女貞子阻截鈣質流失 強骨秘訣大公開 |

|

-

| 跨越155載的守護承諾 捐助免費醫療服務 延續東華贈醫施藥精神 |

|

-

| 名人保養|TVB億萬視帝派傳單無人認得出 途人避走場面勁尷尬 曾傳被前度嫌窮兼派綠帽 |

|

-

| 認知障礙症|80歲婦患認知障礙症 靠1種飲食法半年逆轉 醫生公開護腦餐單 |

|

-

| 保單逆按自製長糧 | 充裕退休儲備 + 保障家人GET!(附個案說明) |

|

-

-

-

| 胸悶、頭脹、手腳麻痺?黃祥興不靠藥物 1個月拆走血管炸彈 重拾醒神健康 |

|

-

| 私密處痕癢、灼痛、異味來襲 Grace教路:每日1粒解決「私密」問題 |

|

-

-

| 唔止面黃 生痘痘 長期攰都可能肝損傷 黃祥興逆轉肝機能 慶幸及早護肝 |

|

-

您也可能喜歡...

-

|

夜繽紛啟動 4招谷經濟丁財旺 港鐵票5送1 戲飛最平35元 3海濱辦表演

|

-

|

差價17倍乾髮效果等同 最貴風筒108°C恐傷髮 負離子效果參差 濃度差逾百倍

|

-

|

餐飲業料整體生意增2成 廠商會冀夜市恒常 派夜消費券

|

-

|

航空公司遺失行李賠償不一 準則欠透明 首8月61宗投訴 部分涉款逾萬元

|

-

|

紅雨又來石澳道再塌山泥一度全封 未來兩三日仍有大驟雨雷暴

|

-

|

公僕聯合招聘6職系包括AO 明起申請 未來2年學士畢業生可考

|

港現新品種海毛蟲 被刺可致頭暈

港現新品種海毛蟲 被刺可致頭暈

海毛蟲去年盛夏入侵荃灣區多個泳灘,浸會大學有學者當時在本港泳灘收集海毛蟲樣本,發現有一新品種的海毛蟲,研究後命名為「雙斑海毛蟲」;學者相信,新品種海毛蟲身上的剛毛帶有神經毒素,倘被刺傷或致嘔心和頭暈,

https%3A%2F%2Fskypost.hk%2Farticle%2F2438230%2F%E6%B8%AF%E7%8F%BE%E6%96%B0%E5%93%81%E7%A8%AE%E6%B5%B7%E6%AF%9B%E8%9F%B2%20%E8%A2%AB%E5%88%BA%E5%8F%AF%E8%87%B4%E9%A0%AD%E6%9A%88

https://skypost.hk/article/2438230/港現新品種海毛蟲-被刺可致頭暈

https://resource01-proxy.ulifestyle.com.hk/res/v3/image/content/2435000/2438230/20190828JHE001__20190828_L.jpg

https://resource01-proxy.ulifestyle.com.hk/res/v3/image/content/2435000/2438230/

港聞

新聞頭條

007

2438230

503

503001002

港聞 新聞頭條

2019-08-28

港現新品種海毛蟲-被刺可致頭暈