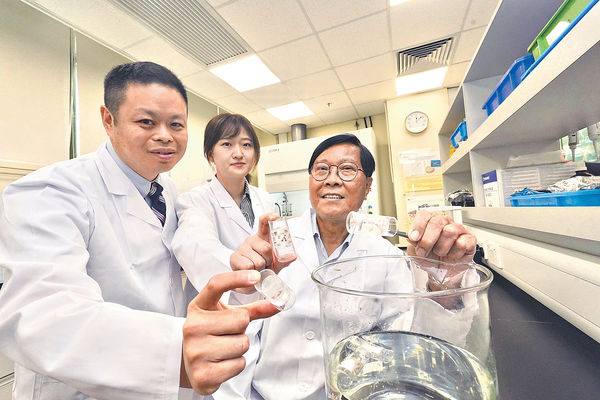

日本排放核廢水,引起公眾對海水放射性物質含量的關注。由教大科學與環境學系教授胡紹燊牽頭,與城大及港大合作的團隊,早前成功透過每個成本僅港幣8元的「人工青口」,監測海水中的放射性物質含量,顯示它們能在7至8周內吸收放射性物質至飽和程度,以供研究人員測量核污染物濃度和變化,相信有助各地政府定期監察水域核污染情況,並希望與港府合作監察本地水質。

每個成本僅8元 高效益

團隊去年將「人工青口」放置於含有不同濃度放射性物質的海水中,以測試其吸收和釋放能力,並選定核排放時最常見的放射性物質鈾-238、鍶-88及銫-133進行檢驗;結果發現,在7至8周後,用於「人工青口」內的新物料已能吸收放射性物質至飽和程度,再將它們轉移至潔淨海水中,即可釋放早前吸收的污染物質並進行檢測。

胡紹燊表示,以往如欲量度海水中的放射性物質變化,或需要動輒收集多達500升海水,以及進行繁複的取樣和前期處理後才能成事,但使用「人工青口」除可省卻前期需要的人力和成本,亦可同時用以檢測多種重金屬的含量和持續變化,而且適用於低污染水平海域,故適用於長期和大規模的核污水監測,而有關技術現時已在29個國家和地區應用。

他強調,核污水對海洋生態和人體健康帶來的風險不容忽視,相信新方法能突破傅統檢測方式的限制,協助各地政府以低成本、高效益的方法,定期監察海水核污染情況,保障環境和食品安全,未來希望能針對更多的放射性物質進行化驗。研究結果已於國際期刊《海洋科學與工程學報》發表。

-

| 凍齡女神|TVB前「最美花旦」離婚復出狀態驚人 新疆雪景下騎馬 網民:靚到似AI |

|

-

| 精神健康|34歲女星無預警被解僱 曾控訴長期遭精神脅迫 開直播前即時交還職員證 |

|

-

| Healthy Life|營養師教過年消滯秘笈 推介飲2種茶促消化 一日「急救輕盈餐單」清腸胃 |

|

-

| 明星健康|50歲武打巨星暴瘦被傳吸毒患愛滋 家屬證已入院淚揭真相 |

|

-

| 清洗蔬果|洗蔬果用錯方法 農藥恐滲入果肉 醫生教正確3步驟:營養不流失 |

|

-

-

| 保單逆按自製長糧 | 充裕退休儲備 + 保障家人GET!(附個案說明) |

|

-

-

-

| 胸悶、頭脹、手腳麻痺?黃祥興不靠藥物 1個月拆走血管炸彈 重拾醒神健康 |

|

-

| 私密處痕癢、灼痛、異味來襲 Grace教路:每日1粒解決「私密」問題 |

|

-

-

| 唔止面黃 生痘痘 長期攰都可能肝損傷 黃祥興逆轉肝機能 慶幸及早護肝 |

|

-

您也可能喜歡...

-

|

夜繽紛啟動 4招谷經濟丁財旺 港鐵票5送1 戲飛最平35元 3海濱辦表演

|

-

|

差價17倍乾髮效果等同 最貴風筒108°C恐傷髮 負離子效果參差 濃度差逾百倍

|

-

|

餐飲業料整體生意增2成 廠商會冀夜市恒常 派夜消費券

|

-

|

航空公司遺失行李賠償不一 準則欠透明 首8月61宗投訴 部分涉款逾萬元

|

-

|

紅雨又來石澳道再塌山泥一度全封 未來兩三日仍有大驟雨雷暴

|

-

|

公僕聯合招聘6職系包括AO 明起申請 未來2年學士畢業生可考

|

港3大學研人工青口 助長期監測海水核污染

港3大學研人工青口 助長期監測海水核污染

日本排放核廢水,引起公眾對海水放射性物質含量的關注。由教大科學與環境學系教授胡紹燊牽頭,與城大及港大合作的團隊,早前成功透過每個成本僅港幣8元的「人工青口」,監測海水中的放射性物質含量,顯示它們能在7

https%3A%2F%2Fskypost.hk%2Farticle%2F3562563%2F%E6%B8%AF3%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E7%A0%94%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E9%9D%92%E5%8F%A3%20%E5%8A%A9%E9%95%B7%E6%9C%9F%E7%9B%A3%E6%B8%AC%E6%B5%B7%E6%B0%B4%E6%A0%B8%E6%B1%A1%E6%9F%93

https://skypost.hk/article/3562563/港3大學研人工青口-助長期監測海水核污染

https://resource01-proxy.ulifestyle.com.hk/res/v3/image/content/3560000/3562563/20230705JAA001__20230705_L.jpg

https://resource01-proxy.ulifestyle.com.hk/res/v3/image/content/3560000/3562563/

港聞

要聞

007

3562563

503

503001001

港聞 要聞

物質 放射性 人工 青口 海水 變化 海水核 含量 長期 環境 團隊 效益 濃度 政府 方法 情況 科學 成本 污水 海洋 胡紹燊 程度 日本 廢水 公眾 低成本 結果 傅統 城大 港大

2023-07-05

港3大學研人工青口-助長期監測海水核污染