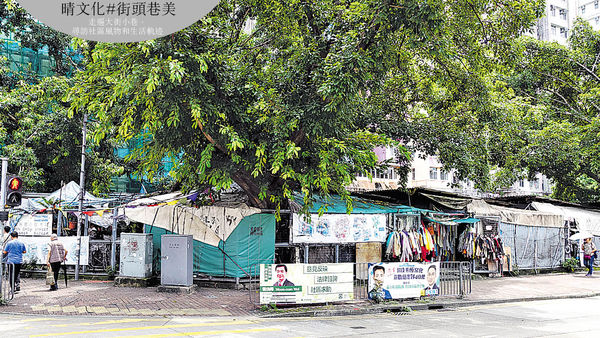

不少人以為在深水埗警署對面、俗稱「棚仔」的欽州街小販市場經已關閉,其實還有數十布檔尚在營業。這非正規的布料集中地,在高度規範的香港當代建築物之中實屬異類。今年1月就有22位慧眼之士成立了「棚仔建築記錄組」,在棚仔遷拆前,記錄這些半官方建造、半民間構築的非典型零售空間。

檔主李女士稱,棚仔多年來在牌檔布行之間,找到自己的經營門路,包括售賣廠房及店舖的剩餘布料與配件,以價廉而種類多的貨品,吸引街坊、時裝設計師、藝術學生等惠顧,早年還有批發商光臨。不過對於2016年與朋友組成「知築常落」,專門記錄民間建築的建築系畢業生鍾智豪(生豪),棚仔引人入勝之處,在其充滿生活智慧的建築和空間運用。

自主空間 生活智慧

年初生豪向同樣關注棚仔的社工兼理工大學導師梁志遠(阿蟲),建議成立記錄組,至今與志同道合的學生和義工觀察棚仔半年。棚仔設4行8列共32個檔位群,每檔位群有6個4呎乘3呎的金屬架檔位,正式檔位共192個。檔主把平行荔枝角道的5條通道,由外到內命名為第一街至第五街。

早年棚仔附近沒高樓,檔主又在四周種樹遮蔭。據生豪考究,棚仔原先有政府建造的8列混凝土地台,每列地台上有金屬圓柱與工字樑,支撑石棉瓦人字斜頂。後來發現石棉危害健康,90年代又有兩次火災燒毀瓦頂,檔主便自發以波浪金屬板和防水的「油布」替換修補。為遮陽擋雨及延伸檔位空間,檔主又用布料遮蓋檔位群之間的通道頂,形成現今的「布迷宮」。「這些看來隨意的構築,既能在下雨時去水,邊位又預留空間通風,充滿民間創造力。」生豪讚嘆。他與另一組員朱韋匡均觀察到,檔位布料的擺法亂中有序,共通之處是使顧客容易看到和觸摸到布料。

面臨搬遷 活力湮沒

棚仔本屬臨時安置,卻「臨時」了四十一年,於是造就這低度管理、意外地成為讓民間活力得以發揮的地方。在香港消費場所同質化的背景下,棚仔的建築和營運雖不合規範(如不用交租和水費),卻成為多元、豐富、親民的代表。政府擬把布販遷至另一所臨時建築物--通州街臨時街市,不過屆時,將此情不再。棚仔的遭遇,與香港的命運又是否相似?

撰文、攝影︰何尚衡

編輯︰李嘉

美術︰鄧建威

-

| 蔡瀾近況︱83歲蔡瀾傳身體欠佳入ICU出院近況曝光 送30萬普洱招呼友人 精神面貌惹議 |

|

-

-

-

| 長壽秘訣|81歲女醫生成功抗癌做Model 分享4大回春秘訣 「1種運動」每日5分鐘見效? |

|

-

| 經典金曲|與泳兒再度合唱16年前「回憶殺」金曲《我的回憶不是我的》 男歌手激罕現身近況曝光 |

|

-

| 中環雙屍案丨七旬夫婦寓所燒炭雙亡 妻行動不便需丈夫長期照顧 兒子登門探望揭悲劇 |

|

-

| 保單逆按自製長糧 | 充裕退休儲備 + 保障家人GET!(附個案說明) |

|

-

-

-

| 胸悶、頭脹、手腳麻痺?黃祥興不靠藥物 1個月拆走血管炸彈 重拾醒神健康 |

|

-

| 私密處痕癢、灼痛、異味來襲 Grace教路:每日1粒解決「私密」問題 |

|

-

-

| 唔止面黃 生痘痘 長期攰都可能肝損傷 黃祥興逆轉肝機能 慶幸及早護肝 |

|

-

您也可能喜歡...

-

|

夜繽紛啟動 4招谷經濟丁財旺 港鐵票5送1 戲飛最平35元 3海濱辦表演

|

-

|

差價17倍乾髮效果等同 最貴風筒108°C恐傷髮 負離子效果參差 濃度差逾百倍

|

-

|

餐飲業料整體生意增2成 廠商會冀夜市恒常 派夜消費券

|

-

|

航空公司遺失行李賠償不一 準則欠透明 首8月61宗投訴 部分涉款逾萬元

|

-

|

紅雨又來石澳道再塌山泥一度全封 未來兩三日仍有大驟雨雷暴

|

-

|

公僕聯合招聘6職系包括AO 明起申請 未來2年學士畢業生可考

|

記住「棚仔」 - 晴報 - 港聞 - 新聞頭條 - D190726

記住「棚仔」 - 晴報 - 港聞 - 新聞頭條

不少人以為在深水埗警署對面、俗稱「棚仔」的欽州街小販市場經已關閉,其實還有數十布檔尚在營業。這非正規的布料集中地,在高度規範的香港當代建築物之中實屬異類。今年1月就有22位慧眼之士成立了「棚仔建築記錄

https%3A%2F%2Fskypost.hk%2Farticle%2F2411173%2F%E8%A8%98%E4%BD%8F%E3%80%8C%E6%A3%9A%E4%BB%94%E3%80%8D

https://skypost.hk/article/2411173/記住-棚仔

https://resource01-proxy.ulifestyle.com.hk/res/v3/image/content/2410000/2411173/029_01_a_20190726_L.jpg

https://resource01-proxy.ulifestyle.com.hk/res/v3/image/content/2410000/2411173/

港聞

新聞頭條

007

2411173

503

503001002

港聞 新聞頭條

2019-07-26

記住-棚仔