對於屯門區居民來說,這個春節真太冷,大興邨、富泰邨及良景邨等爆疫,大興邨部分樓宇被圍封,病毒在邨內似有蔓延迹象,不知會否變成第二個葵涌邨,人心惶惶。春節,新冠在屯門蠢蠢欲動,我想起了甲骨文,及一個「蠢」字。

大家一聽甲骨文,可能已經沒甚興趣,作為中國已知最早的成熟文字,它是今天漢字的源頭,與金文、秦漢簡帛文字以及漢字一脈相承,對中國歷史、民族文化影響深遠。甲骨文有3,000多年歷史,是商周時期文字,大約120年前才被發現,能識別的字4,000多個,有說6,000個,其中2,000多字經過幾代學者研究,破譯的只有1,300個左右,頂多佔發現的約三分一,容易認的字都認得差不多,還有大部分無人識。

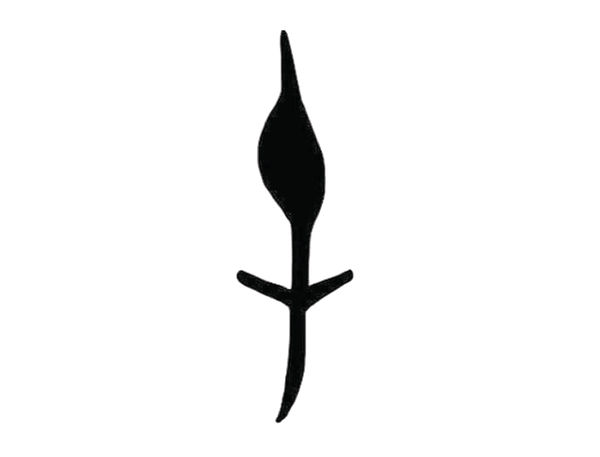

本意為春回大地 萬物復甦

5年前,中國文字博物館發布一則公告,說誰破譯還未被解讀的甲骨文的話,一個字獎勵10萬元。計下條數,還有至少近3,000個字未被破解,就是3億。然而3年多後,只有一個人拿走了一個字的獎金,這個字是─蠢。

簡單來說,破譯一個甲骨文,第一步要研究文字形態,甲骨文象形性非常強,所以先根據形態推理,例如人、豬等,看起來就像簡筆畫,一看就知道是甚麽;第二步是研究文字的傳承,就是看和之後文字相似的地方,例甲骨文和金文對比,和篆書對比之類;第三步是結合文獻與考古研究。

論證了一個「蠢」字的人叫蔣玉斌,復旦大學出土文獻與古文字研究中心研究員。他研究甲骨文這個字的演變過程,作了對比,發現這個字應就是篆書中的「屯」字,後來的「蠢」字。從字形來看,最初這個字像是春天到了,植物破土而生,草木開始長出枝葉,像一顆種子扎根,有扎根、定居意思,就像「屯」字。後來,人們為了更加生動表達這個字,在下面加了兩條蟲,意味春天大地復甦,萬物開始「蠢蠢欲動」。冬眠蟲蛇在回暖的春天甦醒後,無序、盲目的蠕動,表達那種到處亂動的狀態或樣子。

這個「蠢」字,常和蠻夷聯繫一起,表示那些不安分,經常發生動亂的附屬國。例如動亂的夷國,就叫「蠢夷方」;不安分的盂國,就叫「蠢盂方」。把這個字讀為「蠢」的話,那麽也就讀通了西周金文中出現的「蠢淮夷」之類這些都是先動亂後被征討的部落,甲骨、金文中一些文句讀通,再和先秦古籍中的說法對應,形成完整的證據鏈相互驗證,字形字義都研究清楚,完全解讀了甲骨文「屯」字,即「蠢」,而「屯」的本義,也被確認為草木萌芽。蔣玉斌指「蠢」本來就有「動」的意思,今天大家常用的「愚蠢」、「笨拙」等意思,其實是後來發展出來的。

那麼「蠢動」從何時變成「愚蠢」呢?古時說一個人腦子不好是愚,孔子說︰「唯上智與下愚不移」,「上智」就是最上等有智慧的人,「下愚」就是最愚笨的人。形容一個人表達能力不好用「痴」。「痴」裏面是「知」,「知」是說得準的意思,「知」「病」了,說不準,就「痴」了。《說文解字》︰「痴,不慧也」,也有「傻」的意思。

而「笨」是說一個人辦事欠靈活敏捷,所謂笨手笨腳。古代這些字的意思,今天都被一個「蠢」字包了。有說法和戰國的韓非子有關,他的《忠孝》有一句︰「古者黔首,悗密蠢愚,故可以虛名取也。今民儇詷智慧,欲自用,不聽上。」從中看出「蠢愚」和「智慧」相對,「智」和「慧」表示聰明人,「愚」是愚笨、愚昧之人,「愚」和「蠢」連用,「蠢」也就有「愚」的意思了。從此被人們連在一起用,開始時寫作「蠢愚」,東漢之後多作「愚蠢」。

甲骨文作為一門高深的學問,對我們尋根過去、傳承下去,有着不一般意義。中國人願意花那麽多錢,論證了一個「蠢」字,一點也不蠢,可見認真及嚴謹。從「蠢」字的演變過程,也可看出文字的意思並非固定不變的,賦予文字意思變化的,是我們,只要我們願意,加上認真和智慧,可以做出一切事,面對任何困難,包括疫情。

大家知道甲骨文如何在123年前被發現的?清朝光緒年間,金石學家王懿榮因患痢疾,叫人到中藥店買包括叫「龍骨」的中藥服食,發現骨上刻有奇異的紋絡,似是文字,於是大量收購。他研究後推斷「龍骨」是上古殷商時期的占卜用骨,他執藥執到變為最早發現甲骨文的人,從此翻開甲骨文研究第一頁。歷史告訴我們,這些龜甲和獸骨上的文字未被認出前,甲骨只是藥材,有病執藥都執到寶,還要是攸關華夏的文字鼻祖,執藥變「甲骨文之父」,所以說,甚麼皆有可能。

甲骨文「屯」即「蠢」,屯門人不會蠢,「屯」的本義為草木萌芽,只要屯門以至全港市民,齊心合力遵從抗疫,「蠢」起來,「動」起來,香港自會再見春意盎然,春回大地,萬物復甦。

撰文:

馮兆寧

資深媒體人

欄名: 放晴