聖誕等節日臨近,就聊多點輕鬆的,淺談一下植物和藝術。話說藝人王力宏與妻子李靚蕾離婚事件,李靚蕾不時在午夜後發文,讓不少關注事件的人熬夜追看,就連另一藝人周杰倫也沒睡,半夜在Instagram貼出一張賞畫照片,似乎意有所指地寫着︰「看了睡蓮會想睡嗎?」引來聯想。

我不肯定人看了睡蓮會否想睡,但睡蓮本身不會睡。睡蓮(Water Lily)的花朵會在日間開放,傍晚開始閉合就像要睡覺,植物沒有神經,也沒有感覺,不會感到睏倦,並非真的要睡覺。植物像動物也有晝夜規律,光照、溫度、濕度等環境因素變化,為了適應這種變化,不同植物會作出不同對應。太陽升起,睡蓮瓣片舒展接收陽光,氣孔開放吸收光合作用原料二氧化碳;午後日光強烈,氣孔部分閉合減少水份散失;傍晚日落,瓣片下垂氣孔閉合,避免夜間水份流失。這種日出而開日落而閉,就像人睡覺,因而得名。

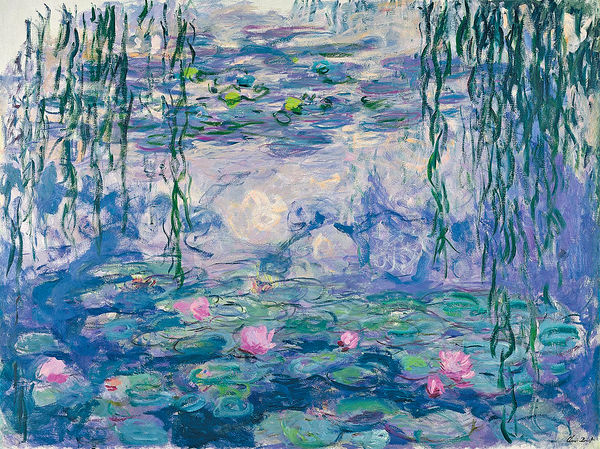

不少人常誤將生於池塘、沼澤等的睡蓮當作荷花,荷花亦即蓮花,但不是睡蓮。簡單的來分,荷葉較為大片,長得明顯高過水面;而睡蓮的葉片浮在水面,葉面有缺口,由柔軟的葉柄連接至水底根莖。池塘裏的睡蓮也許平平無奇,然而有一個人畫睡蓮畫到令人五體投地,舉世皆知。他在睡蓮的明喑光影中,找到箇中樂趣,睡蓮在他筆下煥發光彩,的而且確在於光和彩。

法國的莫奈(Claude Monet),一代宗師如雷貫耳,想必大家也知道,是西方印象主義畫風代表人物。繪畫有各種分門別類,有種講法這樣分,西洋古典畫屬於畫得比較似,例如《蒙娜麗莎》,現代繪畫是畫得抽象如畢加索那些「故弄玄虛」,印象派則介乎兩者之間,看上去有點像但又不很像。印象派承先啟後,脫離古典技法,而且催生了後印象派,以及有份孕育上世紀的現代畫,所以印象派在西方藝術史上是革命性的,代表了人類審美的一次革新,這些都全靠患白內障,後期看不清卻技藝日精的莫奈。

捕捉光影 刻劃睡蓮神韻

作為印象主義創始人,他玩的是不以綫條造型,而是玩光彩,即光影和色彩。晚年的《睡蓮》(Les Nymphéas),被喻為他其中最重要的作品,進一步成就了他印象派大師的稱謂。就如《向日葵》是梵高搬去鄉間隱居才有感而作一樣,莫奈迷上睡蓮也有着類似故事。

相信大家也聽過莫奈花園,就是他晚年在巴黎郊區小鎮吉維尼(Giverny)的居所造出來的庭園及池塘,他親手栽種各種植物如鳶尾花、鬱金香、紫藤花等,但真正贏得他青睞的還是睡蓮。他的畫作《睡蓮》不是一幅,而是一個系列,有超過250幅。1880年之後,莫奈把整個身心都投在池塘和睡蓮上,睡蓮成了他晚年描繪的主題,此後20多年基本沒有離開過。

晨昏、季節、天氣帶來的光影和色彩差別,令睡蓮看上去有變化,莫奈能敏銳地感知睡蓮不同的姿態,在每天明暗不一的光綫下,他在捕捉稍縱即逝的光影美感,並細膩地表達出來,利用光與彩,表達蓮花、荷葉、柳條、陽光、水波倒影等的動靜神韻。莫奈對於光影與色彩的運用相當細膩嫻熟,為它們的完美結合做實驗,改變了前人以突顯輪廓綫為主的畫法,而是靠光影,睡蓮因光影變化而開合,他則把光影捉實。莫奈尤其注重倒影的刻劃,池中之景和水上倒影,互相輝映,例如利用柳樹水中倒影,襯托出睡蓮花朵的層次。他為同一片池塘創作了逾250幅畫,有時甚至角度都一樣,只有光影和色彩不同,但每一幅都別出心裁,即便1912年他患上白內障視力受影響,之後兒子去世等生活悲痛,也沒有停止作畫。

莫奈亦獨創了油畫色彩分割法,也就是不像傳統技法把不同顏料混合一起畫,而是一塊塊直接塗在畫布上。這樣畫出來有清晰筆痕,近看有點淩亂,但細膩寫意,與看不出筆痕的古典畫法大相逕庭。名作《日出‧印象》(Impression, soleil levant)是他首次使用色彩分割法的畫作,被喻為印象派開山之作。

95年前的12月,莫奈離開了睡蓮,永別了世界,世界上再沒有莫奈的《睡蓮》,但睡蓮依舊陪伴我們身邊,和我們一樣,「日出而作日入而息」。有興趣觀賞的朋友,可以到志蓮淨苑的南蓮園池、香港濕地公園及部分其他大公園等,也許有人會問,重複畫同樣東西,不會覺得厭?對於莫奈來說是不,因為光影之下每刻都有驚喜,我們也許可像莫奈那樣去仔細領略。莫奈想表達的,亦不單是這些植物或者倒影,還包括大自然的和諧共存,亦帶出我們應該抓住生命中轉迅即逝的每一刻,感受那種生命不息、光彩不止的美好。

撰文:

馮兆寧

資深媒體人

欄名: 放晴