甲狀腺結節大多數都是良性,但仍有少部份為惡性並可變成甲狀腺癌。要診斷結節的屬性,患者一般會接受超聲波檢查及細針穿刺細胞檢查(俗稱「抽針」),但這些檢查結果或會出現「不確定」,令患者或需接受手術才能確診。為減少不必要的手術及降低醫療成本,近年醫學界成功研發以分子檢測技術對獲取的細胞樣本進行基因分析,並透過演算法評估惡性機率。

結節多為良性

甲狀腺是一個如蝴蝶般的小腺體,位於頸部前方,負責分泌調節新陳代謝的荷爾蒙,以及調節體溫、血壓和心跳等多項重要生理功能。正常的甲狀腺體積較小,外觀上難以察覺,惟一旦出現結節,頸部便會變得腫大,成為俗稱的「大頸泡」。香港大學臨床醫學學院外科學系臨床助理教授、內分泌外科主任馮文謙醫生表示,甲狀腺結節非常常見,約有四至五成成年人患有此症,女性的患病風險高於男性,年齡增長亦是重要的高危因素之一。

雖然逾九成的甲狀腺結節都屬良性,但如果其體積持續增大,有機會引致頸部前方疼痛、頸部腫大、聲音改變及因壓迫氣管或食道而導致吞嚥或呼吸困難。另外,若結節分泌過多甲狀腺素,可能會引發甲狀腺功能亢進(甲亢),令體內荷爾蒙水平過高,患者會出現體重減輕、肌肉無力及焦慮或煩躁等症狀。馮醫生補充,甲亢會加快心跳,增加患者的心臟負荷,長遠可導致心臟衰竭及增加心律不正、骨質疏鬆和甲狀腺毒症等風險。

新方法檢測結節屬性

要診斷甲狀腺結節的屬性,現時最常用的方法包括臨床評估、甲狀腺功能測試、超聲波檢查及抽針。針對抽針而言,它透過抽取結節細胞樣本並進行顯微鏡分析,結果一般約七成為良性及一成為惡性,餘下的屬不確定(Bethesda III/IV)。當結果為不確定時,患者的癌症風險為10%至40%,他們可重複抽針或直接手術治療。傳統手術的病理報告一般需時1-2星期,不過輪候手術的時間則由很多因素影響,可以由數個月/半年/甚或年計。然而,有研究顯示這些接受手術的患者中,70%人的最終病理屬良性。

而近年出現的分子檢測診斷技術,它以患者的抽針細胞樣本與甲狀腺癌相關的基因進行檢測,透過演算法評估結節的惡性機率。馮醫生指,若測試結果為陽性,患者的癌症風險會由原本10%至30%增加至約70%,一般會建議進行手術治療;若測試結果為陰性,則表示癌症風險低,患者可選擇先定期觀察。

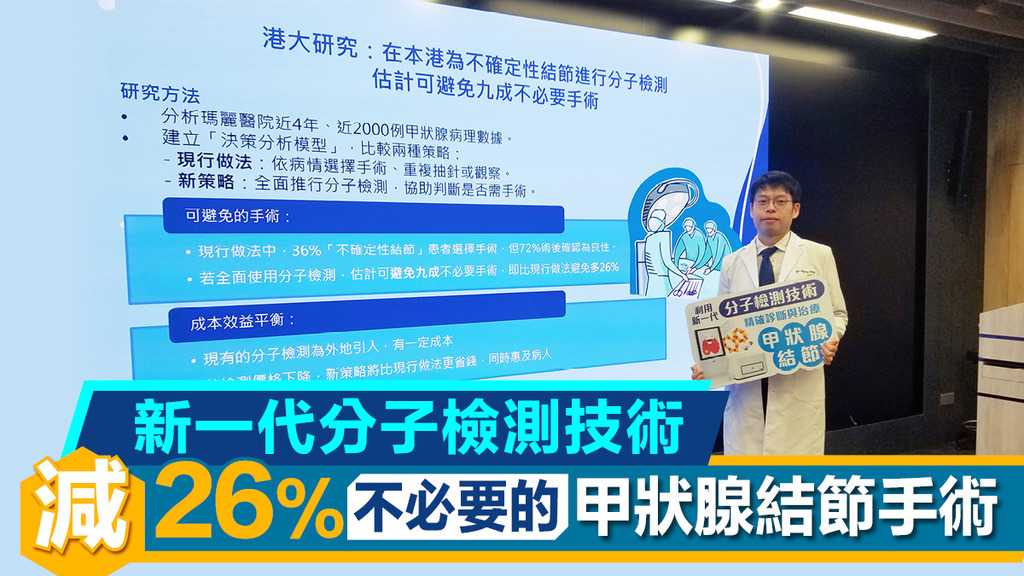

為了解本港為患有「不確定性甲狀腺結節」的患者使用分子檢測的可行性,香港大學外科學系內分泌外科團隊分析了瑪麗醫院近四年、近2,000宗甲狀腺病理數據,比較傳統及分子檢測的方法。研究結果顯示,若全面採用分子檢測,估計可避免九成不必要的手術,即比現行做法減少多26%,大大降低患者潛在的手術併發症風險,並能讓高風險患者優先獲得治療。

-

| 悲慘童年︱林子祥自揭悲慘童年遭醫生爸爸遺棄英國成孤兒 淪落街頭自力更生:一罐罐頭做一餐 |

|

-

-

-

| 長期睡眠不足引發健康危機!睡眠益生菌 助你一夜好眠! |

|

-

| 與腎同行逾四十五載 香港腎臟基金會免費方案配合資助計劃借用腹膜透析機 超過3,000名末期腎衰竭患者受惠 |

|

-

| 都市人必讀!解開血管死結之謎 日本藥劑師推薦 逆轉三高危機有辦法! |

|

-

| 保單逆按自製長糧 | 充裕退休儲備 + 保障家人GET!(附個案說明) |

|

-

-

-

| 胸悶、頭脹、手腳麻痺?黃祥興不靠藥物 1個月拆走血管炸彈 重拾醒神健康 |

|

-

| 私密處痕癢、灼痛、異味來襲 Grace教路:每日1粒解決「私密」問題 |

|

-

-

| 唔止面黃 生痘痘 長期攰都可能肝損傷 黃祥興逆轉肝機能 慶幸及早護肝 |

|

-

您也可能喜歡...

-

|

悲慘童年︱林子祥自揭悲慘童年遭醫生爸爸遺棄英國成孤兒 淪落街頭自力更生:一罐罐頭做一餐

|

-

|

長期睡眠不足引發健康危機!睡眠益生菌 助你一夜好眠!

|

-

|

與腎同行逾四十五載 香港腎臟基金會免費方案配合資助計劃借用腹膜透析機 超過3,000名末期腎衰竭患者受惠

|

-

|

都市人必讀!解開血管死結之謎 日本藥劑師推薦 逆轉三高危機有辦法!

|

-

|

紅十字細說人道︱特殊學校畢業生實習計劃 共築共融之路

|

-

|

7成港人睡眠質素差 營養師教路 1種天然成分有助改善

|

新一代分子檢測技術 減26%不必要的甲狀腺結節手術

新一代分子檢測技術 減26%不必要的甲狀腺結節手術

甲狀腺結節大多數都是良性,但仍有少部份為惡性並可變成甲狀腺癌。要診斷結節的屬性,患者一般會接受超聲波檢查及細針穿刺細胞檢查(俗稱「抽針」),但這些檢查結果或會出現「不確定」,令患者或需接受手術才能確診

https%3A%2F%2Fskypost.hk%2Farticle%2F4002825%2F%E6%96%B0%E4%B8%80%E4%BB%A3%E5%88%86%E5%AD%90%E6%AA%A2%E6%B8%AC%E6%8A%80%E8%A1%93%20%E6%B8%9B26%25%E4%B8%8D%E5%BF%85%E8%A6%81%E7%9A%84%E7%94%B2%E7%8B%80%E8%85%BA%E7%B5%90%E7%AF%80%E6%89%8B%E8%A1%93

https://skypost.hk/article/4002825/新一代分子檢測技術-減26-不必要的甲狀腺結節手術

https://resource01-proxy.ulifestyle.com.hk/res/v3/image/content/4000000/4002825/090_1024.jpg

https://resource01-proxy.ulifestyle.com.hk/res/v3/image/content/4000000/4002825/

健康

生活健康

514

4002825

514

514003016

健康 生活健康

患者 結節 甲狀腺 風險 分子 手術 醫生 抽針 荷爾蒙 頸部 外科 內分泌 功能 香港大學 科學 結果 細胞 因素 病理 前方 甲亢 測試 樣本 技術 主任 馮文謙 團隊 可行性 學院 助理

2025-09-03

新一代分子檢測技術-減26-不必要的甲狀腺結節手術