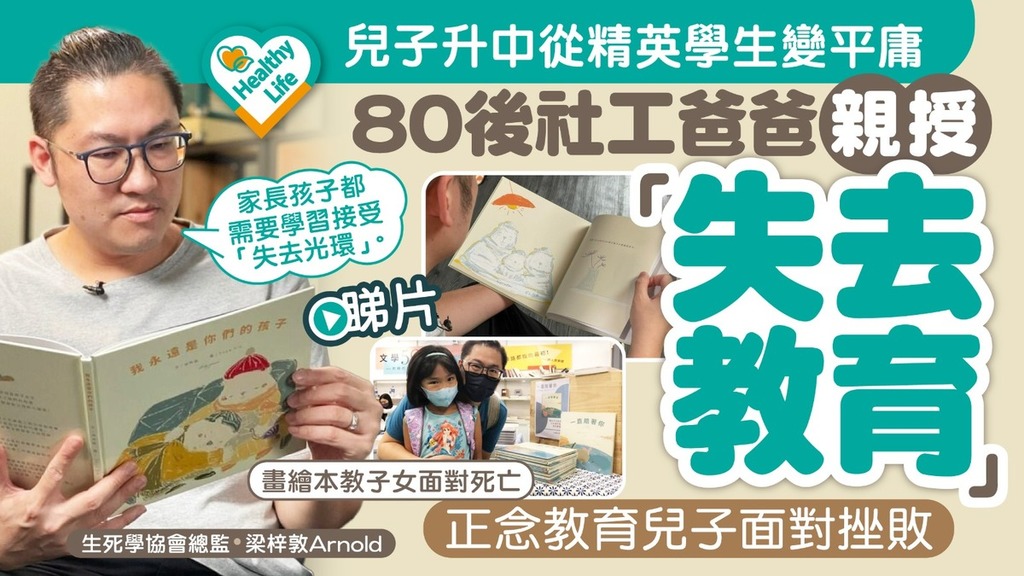

香港教育制度長期著重知識傳授,卻鮮少教導學生如何面對失去與離別。生死學協會總監、資深社工梁梓敦(Arnold)從事臨終關懷、哀傷輔導及生死教育近20年,近年更將「兒童哲學」與死亡教育結合,提出「失去教育」概念,盼幫助兒童和年輕人正視人生無可避免的挫折與告別。

亞洲教育缺乏「失去」的課題

Arnold指出,亞洲教育傳統以背誦為主,極少引導孩子思考生死與失去,「我們從小被教導『擁有越多越好』,卻沒人教我們如何面對失去」。他舉例,中學生可能因失戀感到撕心裂肺,成年人亦難坦然面對親友離世或身份轉變,但這些課題在成長過程中長期被忽略。

從「精英」到「不合格」:孩子的第一堂失去課

他以兒子升中經歷為例,孩子從小學精英驟變中學的「平凡學生」,首次考試甚至半數科目不合格,有同學因無法接受而痛哭。「這不是能力問題,而是制度設計如此。」Arnold強調,家長與孩子都需學習接受「失去光環」的現實,而非將分數與自我價值畫上等號。

「兒童哲學」探問生死 外國盛行亞洲罕見

Arnold目前攻讀博士,研究冷門的「兒童哲學」領域。他解釋,該學問鼓勵孩子自主思考生死等哲學問題,而非模仿成人答案,「死亡是人生必經課題,孩子同樣需要討論空間」。他認為,香港教育可借鏡外國,將失去教育融入課程,例如透過繪本、團體討論引導孩子表達對離別的看法。

「失去教育」從家庭開始

他呼籲家長正視「失去教育」的重要性,無論是孩子面對成績落差、親友離世,甚至寵物死亡,都是學習接納失去的契機。

人生下半場,我想幫助下一代理解:失去與擁有同樣平常,而我們始終有能力前行。

撰文:黃堯姿

攝影:林君茹、陳健珊

監製:黃存新