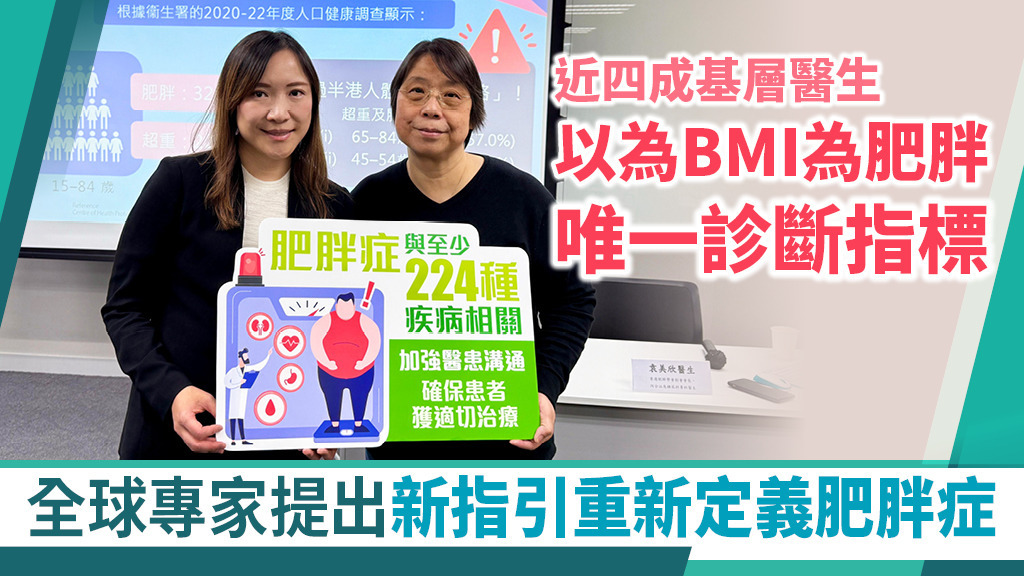

全球有多達10億人患上肥胖症,如何改善及治療肥胖問題成關鍵。全球專家最近就肥胖症提出新定義,藉此呼籲大眾多關注肥胖帶來的影響及威脅。香港肥胖學會有調查發現,4成基層醫生仍沿用體重指標(BMI)來單一衡量有否肥胖症,建議基層醫生採用新標準,有助準確找出患者及提供適當治療方案。

本月4日為「世界肥胖日」,香港肥胖學會組織了一連串活動,呼籲各界正視肥胖症,包括推動基層醫療醫生,積極診治肥胖症。該會透過問卷調查,了解基層醫生對肥胖症的防治認識,發現有近9成人分別認同肥胖是一種疾病、某些人需要使用治療手段來減肥,以及會主動幫病人減肥。但近4成人仍以為BMI是唯一步診斷指標,顯示基層醫療界需正確的診斷標準,來評估求診者的肥胖狀況。

《刺針》重新定義臨床肥胖症

過往BMI(體重指標)是用作衡量是否有肥胖問題的重要指標。國際權威醫學雜誌《刺針》委員會今年1月發表文章提出,將肥胖症分為「臨床前肥胖」(體內脂肪過多但未出現器官功能障礙)和「臨床肥胖症」(已出現器官功能障礙),並指出單靠BMI有否超標作肥胖診斷有不足處,提議要考慮個人的體脂比例和分佈、有否患上其他疾病或器官病變等多個因素,來判斷是否患有臨床肥胖症。

肥胖問題不容輕視,香港肥胖學會創會會長兼內分泌及糖尿科專科醫生袁美欣表示,過往有研究指出,肥胖症與至少與224種疾病相關,包括各種心血管疾病、呼吸道疾病、糖尿病、脂肪肝、睡眠窒息症、腎病及多種癌症等,對健康構成嚴重威脅。

逾半港人體重不合格

衞生署最新人口健康調查的數據顯示,在2020至22年度,15至84歲人士中有22%人士超重,32.6%人士屬於肥胖,反映超過一半港人體重「不合格」,而中央肥胖普遍率更高達37.8%。上述比率均較對上幾年有所增加,顯示肥胖問題有上升走勢。

現年65歲顏女士,BMI達30,屬於肥胖人士,她過往曾重達約90公斤。大約於20 年前開始,因為高血壓、高血糖等問題求醫,並受到關節痛、骨痛困擾,需接受藥物治療控制有關水平。她直言,日常行樓梯、做運動都會感到吃力,亦因痛症問題而不能做太多運動,引致造成惡性循環,阻礙日常生活。她認為坊間治療肥胖症的資訊不多,加上比較關注治療的安全性,故現時只靠節制飲食來控制體重,但實行上感到困難。

袁醫生強調,減重可為肥胖患者的健康帶來多方面好處,減重比例越高,對健康的改善越大。惟透過非手術及藥物治療方式減重有一定限制,包括會出現「代謝適應」及體重反彈的情況。

現有很多治療肥胖症的方法,包括口服藥物、注射藥物及減重手術,其中口服藥物須配合改善生活習慣,而注射藥物則可針對荷爾蒙受體,從而減少食慾,增加脂肪消耗,荷爾蒙受體注射藥物中,常見的包括GLP-1 受體促效劑及GIP/GLP-1雙受體促效劑。袁醫生舉例指,GIP/GLP-1雙受體促效劑可同時透過針對體內兩種與體重相關的荷爾蒙,進一步調節肥胖症人士控制食慾及幫助他們減重。不過,袁醫生亦提醒現有治療方案各有成效、副作用及風險,患者應與主診醫生商討,選擇最合適自己的治療方案。

-

| 凍齡女神|TVB前「最美花旦」離婚復出狀態驚人 新疆雪景下騎馬 網民:靚到似AI |

|

-

| 精神健康|34歲女星無預警被解僱 曾控訴長期遭精神脅迫 開直播前即時交還職員證 |

|

-

| Healthy Life|營養師教過年消滯秘笈 推介飲2種茶促消化 一日「急救輕盈餐單」清腸胃 |

|

-

| 明星健康|50歲武打巨星暴瘦被傳吸毒患愛滋 家屬證已入院淚揭真相 |

|

-

| 清洗蔬果|洗蔬果用錯方法 農藥恐滲入果肉 醫生教正確3步驟:營養不流失 |

|

-

-

| 保單逆按自製長糧 | 充裕退休儲備 + 保障家人GET!(附個案說明) |

|

-

-

-

| 胸悶、頭脹、手腳麻痺?黃祥興不靠藥物 1個月拆走血管炸彈 重拾醒神健康 |

|

-

| 私密處痕癢、灼痛、異味來襲 Grace教路:每日1粒解決「私密」問題 |

|

-

-

| 唔止面黃 生痘痘 長期攰都可能肝損傷 黃祥興逆轉肝機能 慶幸及早護肝 |

|

-

您也可能喜歡...

-

|

凍齡女神|TVB前「最美花旦」離婚復出狀態驚人 新疆雪景下騎馬 網民:靚到似AI

|

-

|

精神健康|34歲女星無預警被解僱 曾控訴長期遭精神脅迫 開直播前即時交還職員證

|

-

|

Healthy Life|營養師教過年消滯秘笈 推介飲2種茶促消化 一日「急救輕盈餐單」清腸胃

|

-

|

明星健康|50歲武打巨星暴瘦被傳吸毒患愛滋 家屬證已入院淚揭真相

|

-

|

清洗蔬果|洗蔬果用錯方法 農藥恐滲入果肉 醫生教正確3步驟:營養不流失

|

-

|

Healthy Life|體適能教練x甲一籃球員示範 3個動作均勻操肌 活用瑜伽球強化Core

|

-

|

東張西望︱筲箕灣現變態裸男通山跑 「貓仔」黎寬怡奮勇追截險毀容 額頭留恐怖血痕需打破傷風針

|

-

|

Healthy Life|煮賀年菜買「這款」最好! 專家教揀6大靚海味及保存法【海參/乾鮑/花膠/蠔豉/乾瑤柱/冬菇】

|

近四成基層醫生以為BMI為肥胖唯一診斷指標 全球專家提出新指引重新定義肥胖症

近四成基層醫生以為BMI為肥胖唯一診斷指標 全球專家提出新指引重新定義肥胖症

全球有多達10億人患上肥胖症,如何改善及治療肥胖問題成關鍵。全球專家最近就肥胖症提出新定義,藉此呼籲大眾多關注肥胖帶來的影響及威脅。香港肥胖學會有調查發現,4成基層醫生仍沿用體重指標(BMI)來單一衡

https%3A%2F%2Fskypost.hk%2Farticle%2F3913376%2F%E8%BF%91%E5%9B%9B%E6%88%90%E5%9F%BA%E5%B1%A4%E9%86%AB%E7%94%9F%E4%BB%A5%E7%82%BABMI%E7%82%BA%E8%82%A5%E8%83%96%E5%94%AF%E4%B8%80%E8%A8%BA%E6%96%B7%E6%8C%87%E6%A8%99%20%E5%85%A8%E7%90%83%E5%B0%88%E5%AE%B6%E6%8F%90%E5%87%BA%E6%96%B0%E6%8C%87%E5%BC%95%E9%87%8D%E6%96%B0%E5%AE%9A%E7%BE%A9%E8%82%A5%E8%83%96%E7%97%87

https://skypost.hk/article/3913376/近四成基層醫生以為BMI為肥胖唯一診斷指標-全球專家提出新指引重新定義肥胖症

https://resource01-proxy.ulifestyle.com.hk/res/v3/image/content/3910000/3913376/KV_0312_PRPPL_1024.jpg

https://resource01-proxy.ulifestyle.com.hk/res/v3/image/content/3910000/3913376/

健康

生活健康

514

3913376

514

514003016

健康 生活健康

問題 醫生 體重 疾病 藥物 過往 人士 指標 香港 學會 荷爾蒙 脂肪 器官 刺針 生活 比例 定義 促效劑 患者 食慾 標準 袁美欣 文章 會長 內分泌 糖尿科 專科 委員會 港人 威脅

2025-03-12

近四成基層醫生以為BMI為肥胖唯一診斷指標-全球專家提出新指引重新定義肥胖症